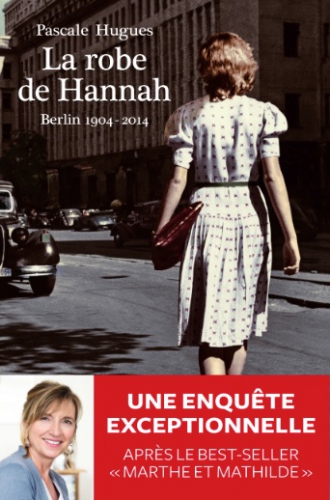

« Berlin 1904-2014 », c’est le sous-titre de La robe de Hannah, un récit, une enquête passionnante de Pascale Hugues, Prix du Livre européen 2014. Dès son installation dans la capitale allemande, la journaliste française (correspondante pour Le Point) s’intéresse à la rue en cul-de-sac qui sera désormais la sienne, « même pas une rue à part entière », à proximité d’une bouche de métro. Le premier chapitre, « Rue tranquille dans beau quartier », rapporte comment elle y a trouvé un appartement, un choix forcément arbitraire.

Cette rue ordinaire devient son « champ d’étude » : « Car pour un étranger, sa rue de résidence est comme un échantillon du pays, le miroir en miniature de ses coutumes et de ses traits de caractère. » Pascale Hugues s’intéresse aux lieux, et avant tout aux gens. Qui habite, qui a habité son immeuble ? sa rue ? son quartier ? Quelle en est l’histoire ? Ces questions ont nourri ses recherches, menées avec empathie et persévérance.

Les reconstructions d’après-guerre, l’ajout d’un étage dans les années 80, les transformations ont défiguré le dessin premier, la rue à présent « de bric et de broc » n’a plus le chic de ses débuts en 1904, à l’époque où « en l’espace de quelques années, le village de Schöneberg, but champêtre des excursions dominicales des Berlinois, se mue en quartier taillé sur mesure pour la bourgeoisie aisée. »

Que disent les dossiers de construction, les archives ? « C’est un peu comme avancer seule dans la première neige, pas à pas, page après page. Je saisis chaque feuille volante avec précaution. J’essaie de déchiffrer syllabe après syllabe ces écritures en vieil allemand. » Les architectes ont conçu les appartements tout confort sur une « hiérarchie horizontale » : luxe à l’avant, à l’arrière des pièces plus petites, sans décor, pour loger les domestiques ou la bonne d’enfants. « Les entrepreneurs construisirent cette rue pour l’éternité. Ils croyaient au progrès et à la technique. » En 1904, on n’imaginait pas que le XXe siècle allait connaître deux guerres et que les bombardements allaient détruire la rue en deux ans, le temps mis à la construire.

Lilli Ernsthaft, « notre doyenne », est la première des rencontres marquantes racontées par Pascale Hugues. Veuve d’un Autrichien fortuné, elle a vécu « soixante-dix-neuf ans à la même adresse », jusqu’en 2001. Cette habitante de l’immeuble va ressusciter pour elle le début du XXe siècle, les boutiques, le train de vie des « princesses de bonne famille si peu armées pour traverser la dureté des jours que le destin leur réserverait », « un gai ruban de promenades dans les parcs des stations thermales, de leçons de piano et de tennis, de thés dansants (…) ».

Frau Ernsthaft est la dernière survivante de la bourgeoise juive allemande de cette rue (sans que personne ne s’en soit jamais douté), une « miraculée ». Une amie l’a poussée au premier rang le jour de l’inauguration, après maintes discussions, d’une plaque commémorative sur leur façade au n° 3, avec les noms « des treize juifs déportés de l’immeuble ». Son appartement, « un vrai cabinet d’antiquaire » comme avait prévenu l’ancienne pharmacienne, n’a pas changé depuis les années vingt.

Cent six juifs ont été déportés dans la rue, du moins officiellement. Pour retrouver des survivants, des témoins, la journaliste place une annonce – « Qui a habité ma rue ? » – dans Aktuell, revue semestrielle du Sénat destinée aux derniers juifs berlinois dans le monde – « c’était rechercher une aiguille dans la meule de foin planétaire ». Ils seront pourtant treize à lui répondre. De New York, d’Australie, de Haïfa… « Ma rue irradiait soudain dans le monde entier. » Pascale Hugues va leur rendre visite et recueillir leurs témoignages.

« La robe de Hannah », chapitre éponyme, décrit l’amitié de deux jeunes filles, Hannah et Susanne, que l’émigration aux USA sépare brutalement en 1939. On peut voir une photo d’elles au milieu du livre, souriantes, se tenant par le bras. Les souvenirs, les récits, les confidences, le hasard parfois vont permettre à Pascale Hugues de reconstruire l’histoire d’une rue et, vous l’avez compris, de bien plus que cela : d’un siècle de vie berlinoise avec ses promesses, ses défaites, ses métamorphoses, « un microcosme de l’histoire allemande » (J.-Cl. Ventroyen, Le Soir).

Photo extraite d'une vidéo entretien Arte info, P. Hugues y lit un extrait de La robe de Hannah.

http://info.arte.tv/fr/un-prix-pour-donner-envie-deurope

Ce n’est pas un essai historique, bien qu’il fourmille d’informations précises. C’est bien plus qu’un reportage : une histoire passionnante, émouvante, qu’on lit tout du long avec curiosité grâce au ton simple et naturel choisi par Pascale Hugues pour nous faire partager son travail, étape par étape, comme il s’est peu à peu échafaudé. « Cadré dans l’embrasure de ses fenêtres, le récit file à la première personne, réflexif et incisif, sa rue s’anime, sensible, sensuelle. On voit le grain des poussières qui s’envolent des albums de famille, on entend le souffle des voix. » (Corinne Bensimon, Libération)